导读

自然界中的手性结构跨越了从分子到宏观结构的多个层级,显著影响着物质与材料的性能,在材料科学、信息技术及生命科学等领域中均占据着举足轻重的地位。探究手性从分子层面到更高级别结构的传递与调控机制,为新材料新结构的设计提供了重要的理论支撑。非共价相互作用驱动的超分子自组装体系,以其高度动态性、结构层次性与多态性以及组装路径的多样性,成为了研究手性产生、传递、放大及其调控规律的理想模型。该领域的深入探索不仅对开发新型手性超分子动态材料至关重要,也面临多项挑战,包括但不限于:如何通过组装路径调控手性的传递方向,溶剂分子在手性传递过程中扮演的具体角色等。

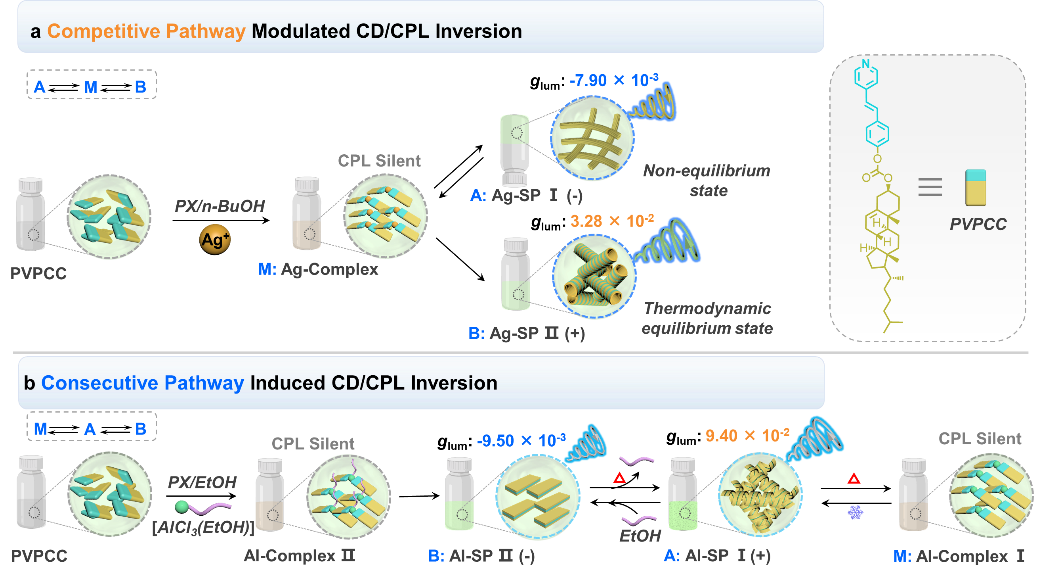

近日,同济大学刘国锋课题组与南洋理工大学赵彦利教授合作,成功构建了一种基于吡啶胆固醇轭合物(PVPCC)与金属离子(Ag+或Al3+)的手性组装体系:该系统可通过竞争性和连续性组装路径实现超分子组装体手性的动态反转,并实现组装多态性的循环切换及其圆偏振发光性能的动态调控(图1)。这种创新的手性组装与调控方法不仅为超分子动态组装系统中的手性调节机制提供了重要的指导,也为开发具有动态响应性能的超分子手性材料开辟了新的途径。相关成果发表在著名期刊Nat. Commun.上(DOI: 10.1038/s41467-024-53928-5)。

图1. 组装路径调控超分子聚合物手性动态反转的示意图(来源:Nat. Commun.)

成果

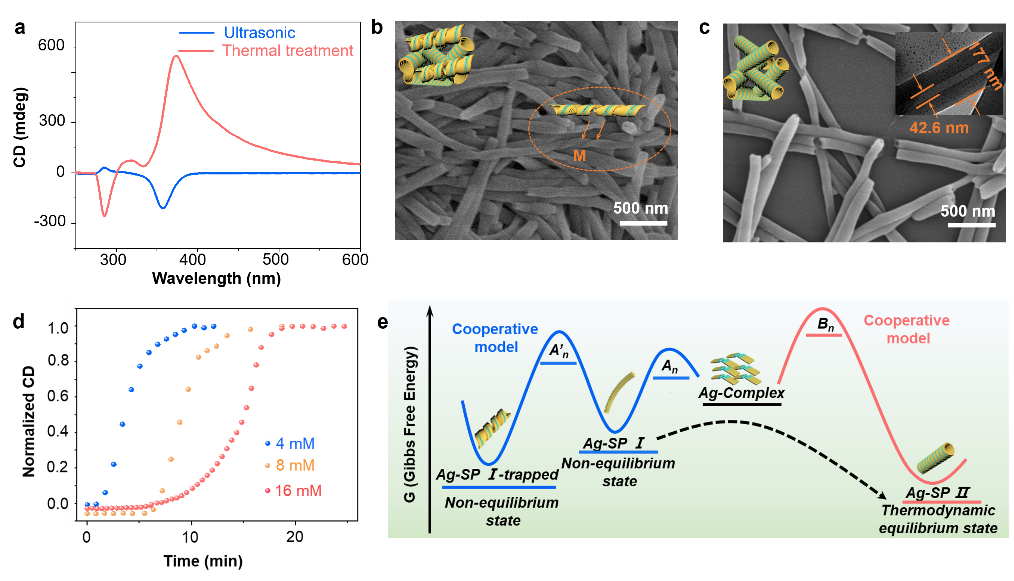

研究显示,Ag+与PVPCC共组装时,首先会形成动力学控制的纳米纤维状超分子聚合物(Ag-SP I)。随后,这些纳米纤维自发重组为热力学更有利的纳米管状超分子聚合物(Ag-SP II)。通过重复加热冷却过程,可以从Ag-SP II再次生成Ag-SP I,并重新转换回Ag-SP II,实现了超分子手性的可循环反转。研究团队进一步利用变温圆二色(CD)光谱分析,发现Ag-SP I到Ag-SP II的转变过程中,CD光谱与时间关系表明两者之间的转变遵循成核-生长的协同组装机制(图2)。此外,观察到Ag-SP I向Ag-SP II的转变时间随着PVPCC分子浓度的增加而延长,这意味着在Ag(I)/PVPCC组装体系中,CD及圆偏振发光(CPL)信号的反转与组装形态的动态变化是由竞争性组装路径所调控的。

图2. 竞争路径调控Ag(I)/PVPCC组装体的手性反转和形态转变(来源:Nat. Commun.)

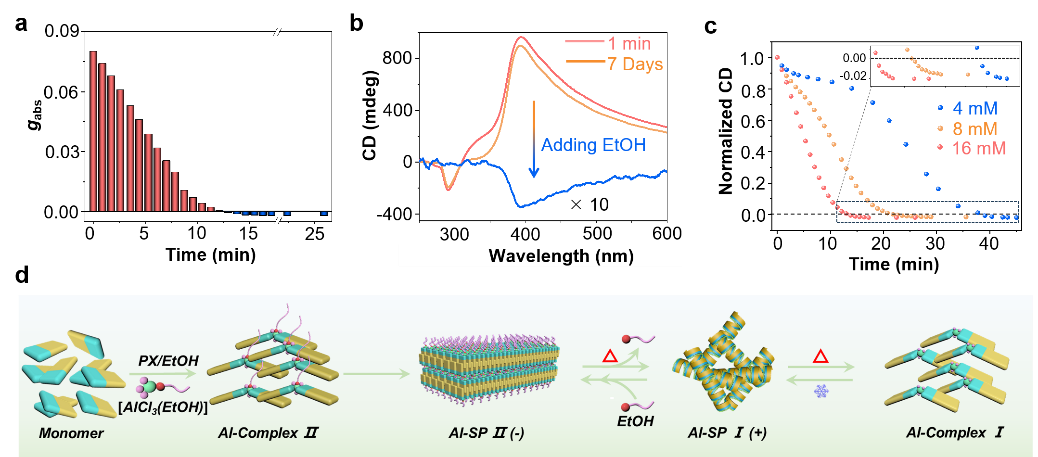

在Al(III)/PVPCC组装体系中,Al-SP I向Al-SP II的转变时间则随PVPCC浓度增加而减小,表明该体系遵循连续性组装的机制。该研究小组进一步通过CD证实,Al(III)/PVPCC中的连续路径是在乙醇或四氢呋喃等溶剂辅助下进行的。其中,Al-Complex首先形成含乙醇分子的组装体(Al-SP II)。随后,纳米片状的Al-SP I在热处理后可转化为不含乙醇分子的M-螺旋纳米带(Al-SP I),并伴随CD以及CPL信号的反转。此外,将Al-SP I在室温静置一段时间后,乙醇分子可作为构筑基元,重新参与组装并形成Al-SP II。这一过程不仅实现了M-螺旋纳米带到纳米片的转变,同时伴随超分子组装体CD和CPL信号的反转(图3)。

图3. 连续路径调控Al(III)/PVPCC组装体系的手性反转(来源:Nat. Commun.)

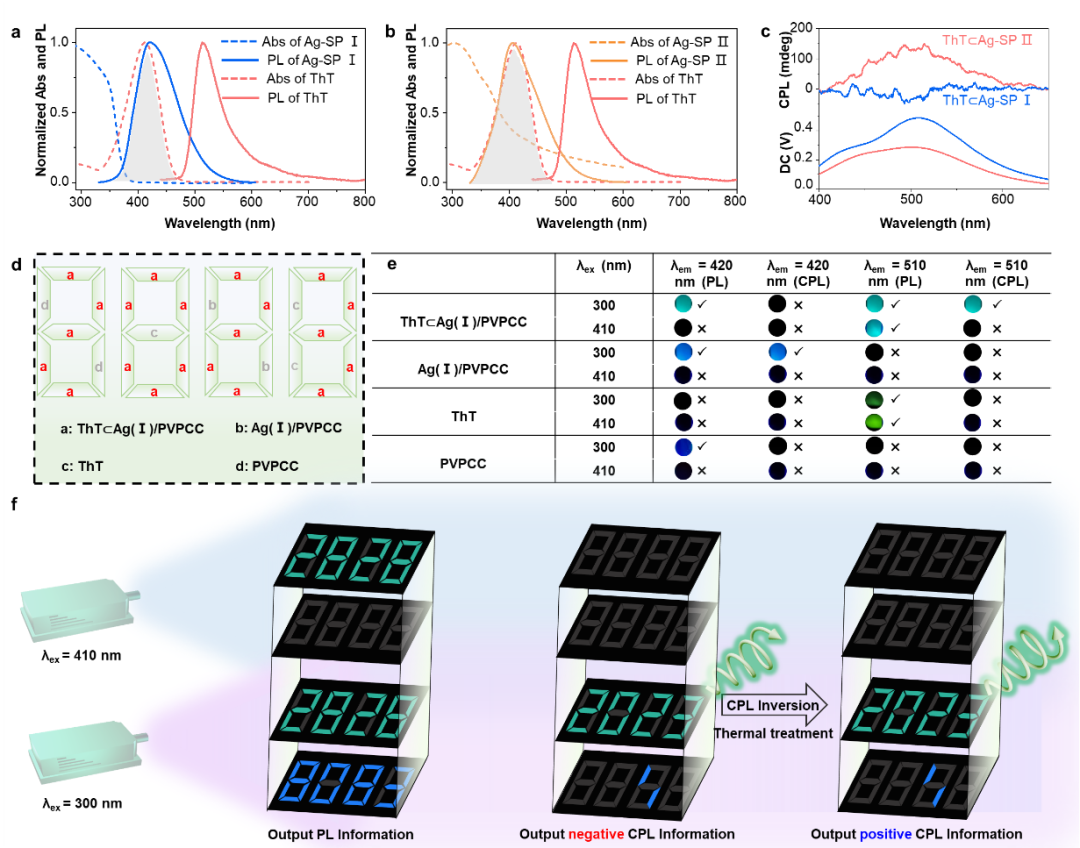

最后,利用Ag(I)/PVPCC组装体系CPL动态反转的性质,结合手性共振能量转移策略,该研究小组将硫黄素T(ThT)与Ag(I)/PVPCC共组装,构筑了ThT⊂Ag(I)/PVPCC共组装体系,并展示了该系统在动态CPL加密方面的潜在应用(图4)。

图4. Ag(I)/PVPCC和ThT共组装体系的动态信息加密(来源:Nat. Commun.)

综上所述,该研究揭示了金属离子、溶剂分子及构筑基元的组装路径在超分子手性产生、传递和放大中的关键作用,尤其是组装路径导向下的超分子手性动态反转现象。研究发现,Ag(I)/PVPCC组装系统通过动力学和热力学两种竞争途径实现超分子手性反转,而Al(III)/PVPCC系统则通过连续组装途径完成手性反转。在后者中,乙醇或THF不仅作为溶剂,还作为构筑单元的一部分发挥作用。这项工作不仅加深了对超分子组装体手性传递、放大和反转机制的理解,还推动了动态圆偏振发光材料在信息加密和防伪等领域的应用进展。

该工作近期发表在Nat. Commun.上,第一作者为同济大学博士生付阔,通讯作者是同济大学刘国锋特聘研究员和南洋理工大学赵彦利教授。该工作得到了基金委、上海市教委和中央高校基本科研业务费的经费支持。

论文信息

Pathway-directed recyclable chirality inversion of coordinated supramolecular polymers

Kuo Fu, Yanli Zhao*,Guofeng Liu*

Nat. Commun. 15, 9571(2024), DOI: 10.1038/s41467-024-53928-5