导语

梯型共轭分子是一类具有双链分子框架和连续稠环结构的有机化合物。其中,杂原子(如N、S、B和O)在梯型体系中的引入,为调节物理和化学性质提供了额外的维度,也为超分子化学和有机功能材料的发展提供了有前景的策略。尽管已有许多梯型杂芳烃的报道,它们通常由电子给体(如苯、噻吩、吡咯等)单元组成,但基于给-受体(D-A)结构的梯型杂芳烃仍然相对稀缺。可预见地,给-受体梯型稠环结构可能增强分子内的D-A相互作用,并通过其平面结构促进更强的分子间相互作用,从而提升电荷转移效率,进而实现更加优异的光物理性能。

前沿科研成果

近日,兰州大学化学化工学院的刘子桐教授课题组设计并合成了一种具有10个稠环的交替混合型D-A2-A1-A2-D梯型杂芳烃FCDTDPP,该分子通过增强非辐射衰减展示了作为高效光热诊疗剂的潜力(图1)。环戊二噻吩(CDT)和吡咯并吡咯二酮(DPP)由于其高度平面的结构和强的电子给/受能力,分别被选为电子给体和受体单元。随后,作者通过分子内Friedel-Crafts反应,利用乙烯基桥连接CDT和DPP单元而环化,合成了产率适中的全稠合梯型杂芳烃FCDTDPP。

图1. 梯型杂芳烃FCDTDPP的设计原理及应用的示意图。(来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

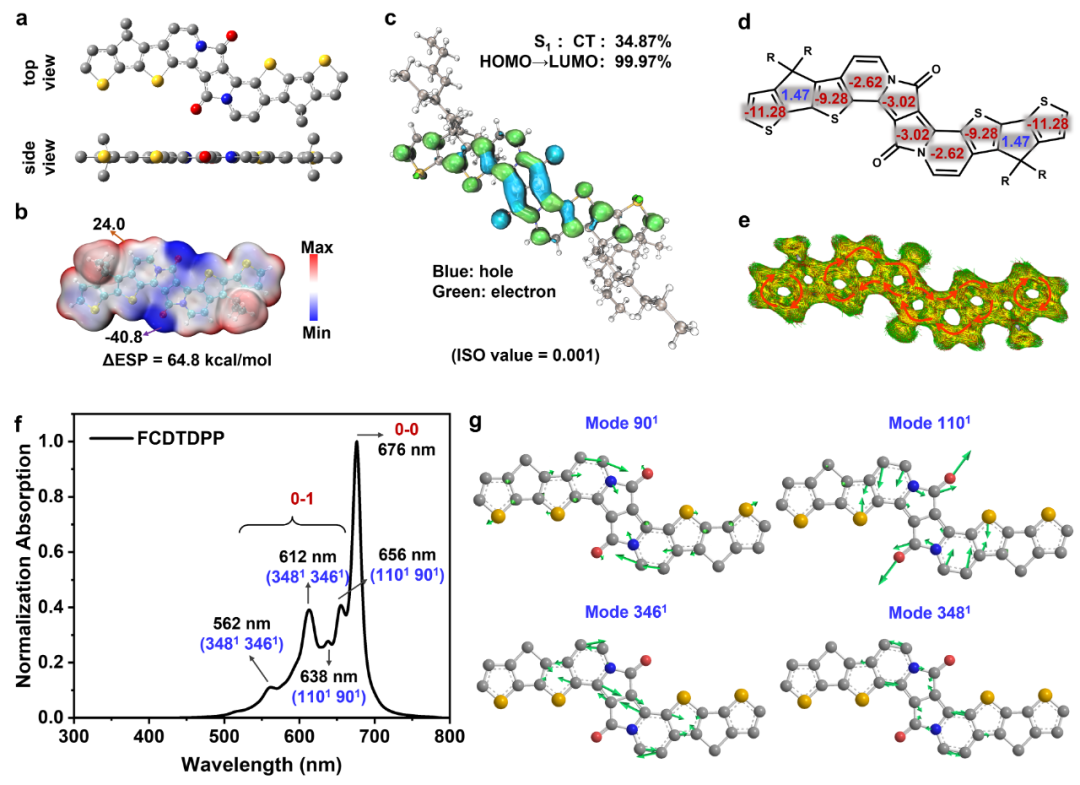

如图2所示,通过理论计算可知,FCDTDPP分子不仅表现出良好的平面性,还展现出显著的分子内D-A相互作用。此外,作者在分子设计中引入了两个非芳香的环戊二烯单元,以打破全稠合的芳香性结构,从而使分子的高频振动集中在中心的DPP单元上(图2)。这种梯形FCDTDPP分子的局域芳香性增强了中心DPP单元中特有的某些振动模式,从而导致了高频振动的出现。此外,高HR因子表明存在较强的振动耦合,极大促进了激发态能量通过高频振动弛豫机制的耗散。这些高频振动的量子效应显著加速了非辐射衰减的过程。进一步计算表明,FCDTDPP的非辐射衰减速率(knr)为4.67×108 s-1,约为辐射衰减速率(kr)1.63×108 s-1的两倍,表明FCDTDPP的激发态衰减主要通过非辐射衰减途径进行。

图2. 梯型杂芳烃FCDTDPP的理论计算研究。(来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

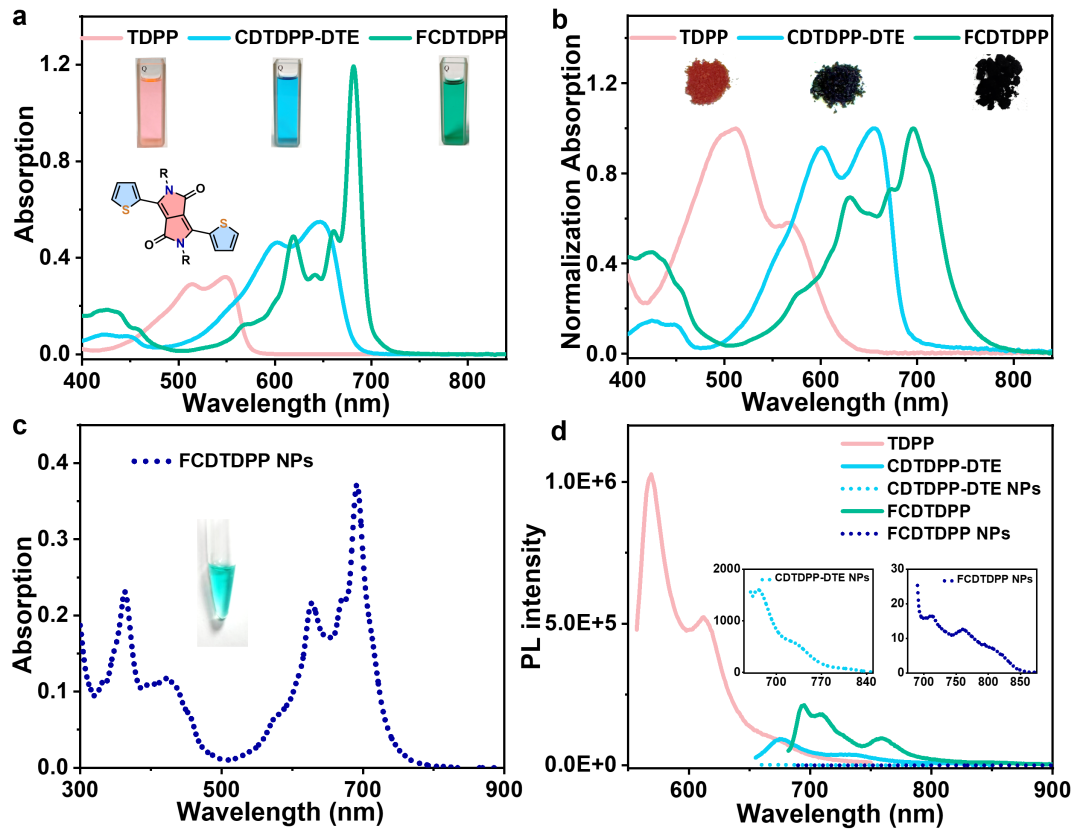

接着,作者研究了溶液和薄膜的紫外-可见吸收光谱,发现分子关环后,吸收光谱出现明显红移,且带隙减小。窄带隙有利于增强非辐射衰减。值得注意的是,FCDTDPP溶液的最大摩尔消光系数(ɛmax)显著提高。此外,薄膜中的紫外吸收也表现出多个吸收峰,表明在聚集态下,伴随着几乎不变的高频振动耦合,非辐射衰减过程将进一步增强。进一步的荧光发射谱分析表明,与具有扭曲结构的CDTDPP-DTE NPs相比,FCDTDPP NPs几乎没有光发射,其Φ值为0.5%,这表明FCDTDPP NPs的非辐射衰减占主导地位。这一现象可归因于多个因素的协同作用,包括分子内/间混合的D-A相互作用、局域芳香性、自吸收效应以及窄的带隙。这些特征为其光热转换潜力奠定了基础,因此作者进行了详细的光热转换效率研究,以进一步探索其在治疗应用中的潜力。

图3. TDPP,CDTDPP-DTE和FCDTDPP的紫外吸收光谱和荧光发射谱。(来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

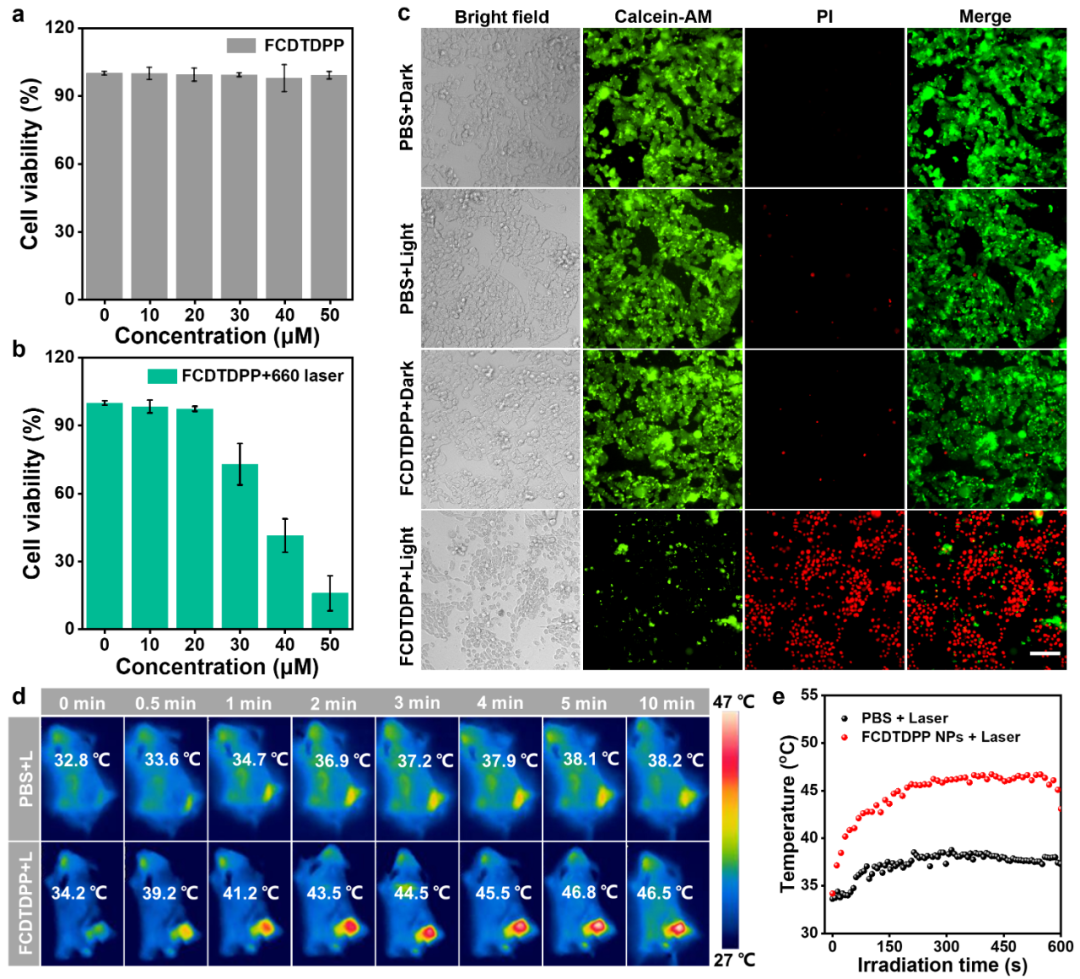

为了快速评估新型梯型分子FCDTDPP的光热转化潜力,作者首先对固体样品进行了光热转换实验(图4)。与TDPP和CDTDPP-DTE相比,FCDTDPP表现出快速升温和高温,突显了其高效的光热转换能力。为了进一步推动其生物应用,分子被包封为纳米颗粒。值得注意的是,具有扭曲结构的前体分子CDTDPP-DTE NPs的光热转换效率(PCE)仅为40.5%,而梯型稠环分子FCDTDPP NPs的PCE达到了58.3%。这一结果进一步证明了FCDTDPP的梯型分子结构相比传统的CDTDPP-DTE扭曲结构具有更优异的光热转换性能。此外,初步的体外和体内研究表明,FCDTDPP NPs具有良好的光热成像能力、优异的生物相容性、较低的细胞毒性以及显著的光热治疗效果(图5)。

图4. 梯型杂芳烃FCDTDPP固体和纳米颗粒的光热转换性能及稳定性研究。(来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

图5. 梯型杂芳烃FCDTDPP NPs的体外/内光热治疗研究。(来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

综上所述,作者成功设计并合成了一种新的交替D-A梯型杂芳烃FCDTDPP。FCDTDPP通过π扩展和混合D-A结构,显著红移其吸收最大峰值至红光区域。其局域芳香性特征以及分子内/间的D-A相互作用调节了梯型骨架中激发态的高频振动耦合,结合自吸收效应和窄带隙,显著提高了通过非辐射衰减过程生成热量的效率。与传统的扭曲结构相比,梯型稠合杂芳烃设计提供了一种有前景的分子工程策略,通过调节非辐射衰减与辐射衰减的比例,开发有机光热诊疗剂。

这项研究成果发表在Angew. Chem. Int. Ed.期刊,题为“Alternating Donor-Acceptor Ladder-Type Heteroarene for Efficient Photothermal Conversion via Boosting Non-Radiative Decay”,DOI: 10.1002/anie.202418047。论文的第一作者是兰州大学博士研究生罗楠和周召琼、内蒙古大学硕士研究生刘玲秀和首都师范大学硕士研究生罗瑾洋,通讯作者为刘子桐教授。该研究得到了国家自然科学基金的资助。

论文信息

Alternating Donor-Acceptor Ladder-Type Heteroarene for Efficient Photothermal Conversion via Boosting Non-Radiative Decay

Nan Luo, Lingxiu Liu, Jinyang Luo, Zhaoqiong Zhou, Chun-Lin Sun, Xinqiang Hua, Liang Luo, Jianguo Wang, Hua Geng, Xiangfeng Shao, Hao-Li Zhang, Zitong Liu*

Angew. Chem. Int. Ed. 2024, DOI: 10.1002/anie.202418047