概况

根据本月的专利技术动态,汇总了26项专利,这些专利横跨15个不同的技术领域。其中,发明专利24项,实用新型专利2项。总共涉及125位发明人,申请人则来自30个不同主体,包括22家企业实体和8所高校或研究机构。专利内容涵盖生物标志物发现、疾病预测与诊断、医疗设备及检测方法等多个方向,体现了技术创新在生命科学与健康领域的深度应用。企业与高校的合作研发趋势显著,推动了相关技术的多元化发展。

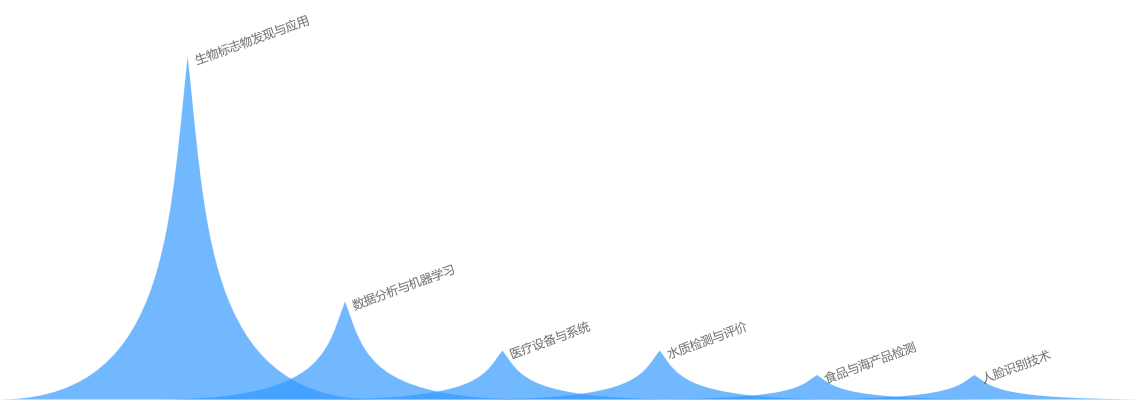

技术领域分布

生物标志物发现与应用 | 14 | G16B40/20:特定生物信息的处理或分析。 |

数据分析与机器学习 | 4 | G06N3/0464:神经网络模型的应用。 |

医疗设备与系统 | 2 | A61N1/36:神经刺激装置。 |

水质检测与评价 | 2 | G06Q10/06:资源管理。 |

食品与海产品检测 | 1 | G01N33/12:食品的成分测定。 |

人脸识别技术 | 1 | G06K9/00:模式识别的方法。 |

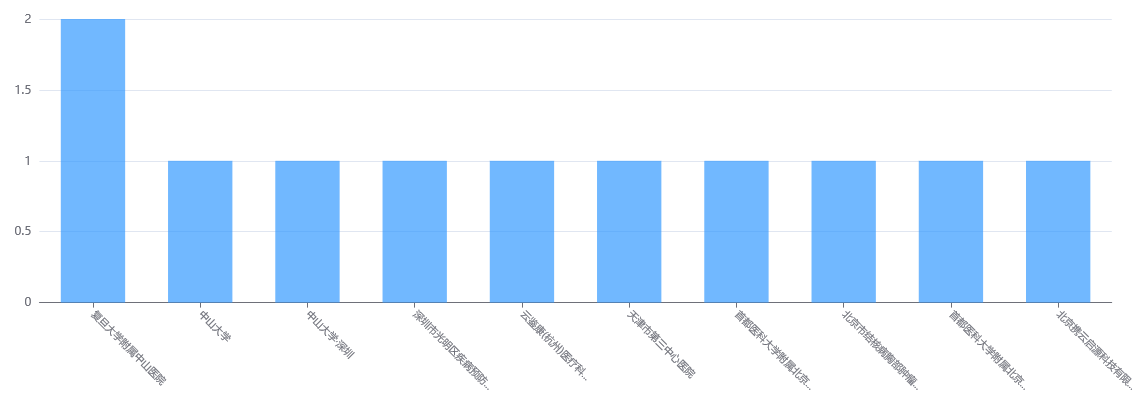

申请人排行

申请人排行AI解析内容

根据所掌握的数据,可以对生物标志物发现领域的专利申请人情况进行如下总结分析:

一、单位类型分布

医疗机构:占据主导地位,包括复旦大学附属中山医院、天津市第三中心医院、首都医科大学附属北京胸科医院、首都医科大学附属北京朝阳医院等。这些机构在临床研究和疾病诊断方面具有显著优势。

高校及科研机构:中山大学及其深圳分部、北京市结核病胸部肿瘤研究所等,体现了高校在基础研究和技术转化中的重要作用。

企业单位:云鉴康(杭州)医疗科技有限公司和北京携云启源科技有限公司作为企业代表,显示出企业在技术创新和市场应用中的活跃度。

二、地域分布

华东地区:复旦大学附属中山医院(上海)和云鉴康(杭州)医疗科技有限公司(杭州)位于该区域,表明华东地区在生物标志物发现领域具有较强的科研实力。

华南地区:中山大学(广州)及其深圳分部,以及深圳市光明区疾病预防控制中心,显示了华南地区的研发活力。

华北地区:首都医科大学附属北京胸科医院、北京市结核病胸部肿瘤研究所、首都医科大学附属北京朝阳医院和北京携云启源科技有限公司均位于北京,凸显了北京作为全国科技创新中心的地位。

三、数量分布

专利数量排名:

复旦大学附属中山医院以2项专利位居首位,占比6.897%。

其余9家单位各拥有1项专利,占比均为3.448%。

整体分布特点:

专利数量较为分散,尚未形成某一单位或地区绝对领先的局面。

各单位之间的差距较小,反映出该技术领域竞争较为激烈且均衡。

四、研发竞争情况分析

竞争格局:

当前生物标志物发现领域的专利申请呈现“多点开花”的态势,没有单一机构占据绝对主导地位。

医疗机构、高校和企业在技术研发中各有侧重,形成了多元化的发展模式。

技术发展趋势:

医疗机构凭借丰富的临床资源,在生物标志物的筛选和验证方面具有天然优势。

高校和科研机构则通过基础研究推动技术突破,为企业提供技术支持。

企业单位更注重技术的实际应用和商业化推广,加速了科技成果的转化。

未来展望:

随着精准医学和个性化治疗需求的增长,生物标志物发现领域将迎来更多发展机遇。

跨区域、跨单位的合作将进一步加强,共同推动技术进步和产业发展。

总结

根据所掌握的数据,可以得出以下结论:

生物标志物发现领域的专利申请人主要集中在医疗机构、高校和企业三大类型,其中医疗机构表现尤为突出。

地域分布上,华东、华南和华北地区是该领域的研发重地,尤其是北京和上海展现出强大的科研实力。

专利数量分布相对均衡,尚未形成一家独大的竞争格局,但各单位之间的竞争已初具规模。

在未来发展中,多方协作将成为主流趋势,进一步促进生物标志物发现技术的创新与应用。

以上分析为生物标志物发现领域的技术研发和市场竞争提供了重要参考依据。

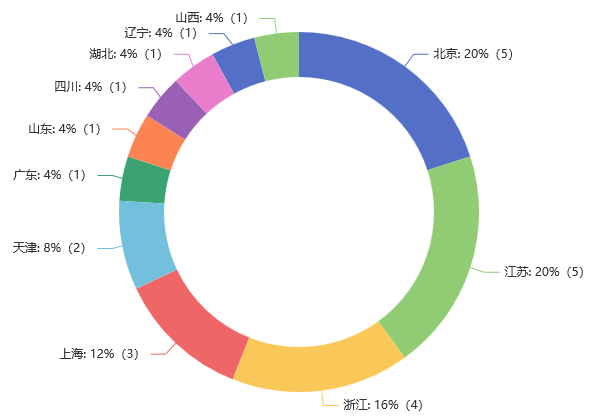

专利地域分布

专利地域分布AI解析内容

根据所掌握的数据,可以发现生物标志物发现领域的技术创新能力和活跃程度在全国范围内分布不均,且竞争格局呈现出一定的区域性特征。以下是对各地区技术实力和竞争情况的分析:

北京与江苏并列领先:北京和江苏在生物标志物发现领域分别拥有5项专利,占比均为20%,位居全国首位。这表明两地在该领域的技术研发能力较强,且具有较高的创新活跃度。两地可能拥有较多的科研机构、高校以及企业资源,为技术创新提供了有力支持。

浙江紧随其后:浙江以4项专利(占比16%)位列第三,显示出较强的竞争力。浙江作为经济发达地区,可能在生物医药领域投入了大量资源,推动了相关技术的发展。

上海表现稳健:上海拥有3项专利(占比12%),排名第四。作为中国经济中心之一,上海在生物医药领域的研发实力不容小觑,但相较于北京和江苏,其专利数量略显不足,可能需要进一步加强研发投入。

天津处于中游水平:天津以2项专利(占比8%)排名第五,表明其在生物标志物发现领域具备一定的技术基础,但与领先地区相比仍有差距。

广东、山东、四川、湖北、辽宁处于起步阶段:这些地区各自仅拥有1项专利(占比4%),说明它们在该领域的技术创新能力相对较弱,仍处于初步发展阶段。然而,这些地区的潜力不可忽视,未来可能通过政策支持和资源整合实现突破。

总结分析:

根据所掌握的数据,可以得出以下结论:

生物标志物发现领域的技术创新能力和活跃程度主要集中在经济发达或科研资源丰富的地区,如北京、江苏、浙江和上海。这些地区凭借强大的科研实力和产业基础,在竞争中占据优势地位。

天津等中游地区虽然具备一定技术积累,但与领先地区相比仍有较大提升空间。

广东、山东、四川、湖北、辽宁等地区目前在该领域的创新能力较弱,但随着国家对生物医药产业的重视以及区域经济的发展,这些地区有望在未来实现赶超。

整体来看,生物标志物发现领域的竞争格局呈现“头部集中,尾部分散”的特点,领先地区的技术优势明显,而其他地区则需加大投入以缩小差距。

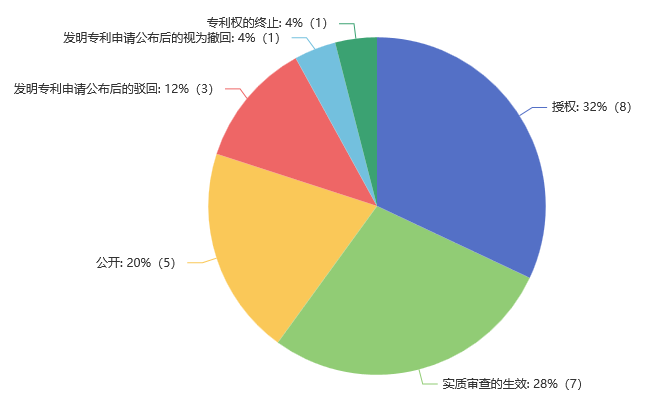

法律状态分布

法律状态分布AI解析内容

根据所掌握的数据,可以发现生物标志物发现领域的专利活动呈现出一定的活跃程度和多样性。以下是对该领域专利法律状态的分析:

授权专利占比最高:授权专利数量为8件,占总量的32%,表明该技术领域中已有相当一部分专利成功获得了法律保护,这反映了生物标志物发现技术在实际应用中的成熟度较高,且相关技术得到了市场的认可。

实质审查生效专利数量较多:处于“实质审查的生效”状态的专利有7件,占比28%,说明当前有不少专利正处于关键的技术评估阶段,这些专利未来有可能转化为授权专利,进一步提升该领域的技术积累。

公开专利数量适中:公开专利数量为5件,占比20%,这一比例表明该领域存在一定的技术披露活动,但尚未进入实质审查或授权阶段,可能意味着部分技术仍处于早期开发或探索阶段。

驳回与撤回专利占比相对较低:发明专利申请公布后被驳回的专利有3件(占比12%),视为撤回的专利有1件(占比4%),这两类法律状态合计占比仅为16%,显示出该领域的专利申请质量相对较高,大部分申请能够顺利推进到后续阶段。

专利权终止情况较少:仅有1件专利因专利权终止而退出市场(占比4%),这表明已授权专利的维护状况较好,企业或研究机构对该领域的技术投入具有持续性。

总结分析:

根据所掌握的数据,可以认为生物标志物发现领域的专利活动较为活跃,技术发展处于稳步上升阶段。授权专利的高占比和实质审查生效专利的较大数量,体现了该领域技术的成熟度和市场需求;同时,较低的驳回、撤回及终止比例也反映出专利申请的质量较高,以及行业对这一技术方向的重视和持续投入。然而,公开专利的数量相对有限,可能暗示该领域仍需加强基础研究和技术储备,以推动更多创新成果的涌现。总体来看,生物标志物发现领域具备良好的发展潜力,值得进一步关注和投资。

创新点与技术突破

创新点:

深度学习质谱分类 | 通过深度学习优化质谱数据分析,提升了生物标志物发现效率和精度。 | 基于深度学习质谱分类方法、生物标志物发现方法及装置 |

高通量代谢物检测 | 开发了一种高效、灵敏的高通量代谢物检测技术,适用于多种疾病研究。 | 一种高通量代谢物检测方法及其应用 |

抑郁症生物标志物 | 设计了一种抑郁症生物标志物发现装置,推动了抑郁症精准医疗的发展。 | 抑郁症生物标志物发现装置及存储介质 |

超声波感知用户认证 | 提出基于超声波感知的用户持续认证方法,提升了身份认证的安全性和便捷性。 | 一种基于超声波感知的用户持续认证方法 |

视网膜疾病水肿标志物 | 开发了一种SDOCT模态DR与RVO的水肿生物标志物发现方法,助力眼科诊疗。 | SDOCT模态DR与RVO的水肿生物标志物发现方法 |

多代谢物同步定量检测 | 实现生物样品中多种代谢物的同步定量检测,大幅提高检测效率。 | 生物样品中多种代谢物的同步定量检测方法 |

预测性反应生物标志物 | 提出一种预测性反应生物标志物发现方法,增强了疾病预测能力。 | 预测性反应生物标志物发现方法 |

二分类器生物标志物发现 | 基于二分类器的生物标志物发现方法显著提高了标志物筛选的准确性。 | 一种基于二分类器的生物标志物发现方法及系统 |

生物标志物确定方法 | 提供了一种全面的生物标志物确定方法及装置,优化了标志物选择流程。 | 生物标志物确定方法及装置、存储介质、电子设备 |

蛋白质组与糖蛋白组分析 | 整合蛋白质组与糖蛋白组的定量分析方法,提升了复杂样本分析能力。 | 一种整合蛋白质组和糖蛋白组的定量分析方法 |

液栅型场效应晶体管电路 | 设计了一种基于液栅型场效应晶体管生物传感器的电路检测系统,提升检测灵敏度。 | 一种基于液栅型场效应晶体管生物传感器的电路检测系统 |

雨水回用水质评价 | 基于灰色关联分析法的雨水回用水质评价方法,提高了水质评估科学性。 | 基于灰色关联分析法的雨水回用水质评价方法 |

细胞外囊泡提取 | 提出一种高效的细胞外囊泡提取方法及试剂盒,简化了实验操作。 | 一种细胞外囊泡的提取方法及试剂盒 |

人脸识别方法 | 基于两维线性鉴别分析的人脸识别方法,提升了识别准确率和速度。 | 一种两维线性鉴别分析的人脸识别方法 |

冻干即食海参检测 | 设计了一种实用的冻干即食海参检测方法,保障产品质量。 | 一种冻干即食海参的检测方法 |

池塘水质检测设备 | 开发了一种结构简单、功能强大的池塘水质检测设备,便于现场使用。 | 一种池塘水质检测设备 |

生物指标信号采集 | 提出一种用于生物指标检测的信号采集装置及方法,增强了数据可靠性。 | 用于生物指标检测的信号采集装置、系统及方法 |

技术突破:

新冠病毒易感性预测 | 提出了一种基于生物标志物的新冠病毒易感性预测方法,显著提高了预测准确性。 | 用于新冠病毒易感性的预测标志物以及预测方法、装置 |

重症肺结核诊断 | 发现了可用于鉴别诊断重症肺结核的新型生物标志物,具有重要临床价值。 | 一种鉴别诊断重症肺结核的生物标志物 |

糖尿病肾病预后产品 | 首次提出CFAP45在糖尿病肾病预后评估中的关键作用,为治疗提供新思路。 | CFAP45在制备糖尿病肾病预后产品及治疗药物中的用途 |

胃癌PD-1单抗敏感性预测 | 利用LGMN实现了对胃癌患者PD-1单抗治疗敏感性的精准预测。 | LGMN在制备预测胃癌对PD-1单抗治疗敏感性的试剂盒和制备治疗胃癌药物中的应用 |

痛风分型生物标志物 | 识别出偶发型与频发型痛风的特异性生物标志物,促进了个性化治疗。 | 识别偶发型痛风和频发型痛风的生物标志物及其应用 |

闭环DBS系统 | 基于生物标记识别的闭环DBS系统显著改善了神经调控治疗效果。 | 一种基于生物标记识别的闭环DBS系统 |

尿蛋白质组参考范围 | 建立了健康人尿蛋白质组定量参考范围及数据库,填补了相关领域空白。 | 建立健康人尿蛋白质组定量参考范围的方法及健康人尿蛋白质组数据库 |

肿瘤尿蛋白标志物 | 提出获取肿瘤尿蛋白标志物的新方法,并构建了离群尿蛋白库。 | 获取肿瘤尿蛋白标志物的方法及得到的肿瘤相关离群尿蛋白库 |

靶向结肠癌细胞核酸适配体 | 开发了一种针对结肠癌细胞HCT116的核酸适配体,为靶向治疗提供工具。 | 一种用于靶向结肠癌细胞HCT116的核酸适配体及其应用 |

应用前景

以下是基于应用前景的简要分析及排行:

1 | 用于新冠病毒易感性的预测标志物以及预测方法、装置 | 可应用于大规模人群新冠易感性筛查,助力精准防控和疫苗分配优化 |

2 | 基于深度学习质谱分类方法、生物标志物发现方法及装置 | 可用于加速新药研发和疾病早期诊断标志物的发现 |

3 | 一种高通量代谢物检测方法及其应用 | 适用于代谢组学研究,推动个性化医疗发展 |

4 | 一种鉴别诊断重症肺结核的生物标志物 | 有助于提高重症肺结核诊断准确性,改善患者治疗效果 |

5 | 抑郁症生物标志物发现装置及存储介质 | 为抑郁症客观诊断提供技术支持,促进心理健康领域发展 |

6 | CFAP45在制备糖尿病肾病预后产品及治疗药物中的用途 | 可开发新型糖尿病肾病预后评估工具和治疗药物 |

7 | LGMN在制备预测胃癌对PD-1单抗治疗敏感性的试剂盒和制备治疗胃癌药物中的应用 | 提升胃癌免疫治疗效果,推动精准肿瘤治疗发展 |

8 | 一种基于超声波感知的用户持续认证方法 | 可应用于智能设备安全认证,增强用户体验和数据安全性 |

9 | 识别偶发型痛风和频发型痛风的生物标志物及其应用 | 实现痛风分型诊断,指导个性化治疗方案设计 |

10 | SDOCT模态DR与RVO的水肿生物标志物发现方法 | 助力眼科疾病精准诊断和治疗方案优化 |

11 | 生物样品中多种代谢物的同步定量检测方法 | 提高代谢物检测效率,支持多组学研究和临床应用 |

12 | 预测性反应生物标志物发现方法 | 加速药物疗效预测标志物开发,提升临床试验成功率 |

13 | 一种基于二分类器的生物标志物发现方法及系统 | 提高生物标志物筛选效率,降低研发成本 |

14 | 生物标志物确定方法及装置、存储介质、电子设备 | 为生物标志物研究提供通用技术平台,促进相关领域发展 |

15 | 一种整合蛋白质组和糖蛋白组的定量分析方法 | 推动蛋白质组学研究,助力疾病机制解析和药物开发 |

16 | 一种基于生物标记识别的闭环DBS系统 | 提升深部脑刺激治疗效果,改善神经系统疾病患者生活质量 |

17 | 一种基于液栅型场效应晶体管生物传感器的电路检测系统 | 实现快速灵敏生物分子检测,支持即时诊断技术发展 |

18 | 基于灰色关联分析法的雨水回用水质评价方法 | 优化雨水回用管理,促进水资源可持续利用 |

19 | 建立健康人尿蛋白质组定量参考范围的方法及健康人尿蛋白质组数据库 | 为尿液蛋白质组研究提供基础数据支持,推动疾病标志物发现 |

20 | 获取肿瘤尿蛋白标志物的方法及得到的肿瘤相关离群尿蛋白库 | 助力肿瘤早期诊断和个性化治疗方案制定 |

21 | 一种用于靶向结肠癌细胞HCT116的核酸适配体及其应用 | 开发新型结肠癌靶向治疗药物和诊断工具 |

22 | 一种细胞外囊泡的提取方法及试剂盒 | 支持细胞外囊泡研究,推动癌症液体活检技术发展 |

23 | 一种两维线性鉴别分析的人脸识别方法 | 提升人脸识别精度,拓展安防和智能设备应用场景 |

24 | 一种冻干即食海参的检测方法 | 保障海参产品质量,促进海洋食品产业发展 |

25 | 一种池塘水质检测设备 | 实现池塘水质实时监测,助力水产养殖业可持续发展 |

26 | 用于生物指标检测的信号采集装置、系统及方法 | 提高生物指标检测灵敏度和准确性,支持医疗和科研应用 |

以上专利主要集中在生物标志物发现、疾病预测与诊断、数据分析方法及检测设备等领域,具有广泛的应用前景和技术创新价值,尤其在医疗健康领域展现了显著的潜力,同时部分专利涉及环境监测和人脸识别等方向,体现了多领域的技术融合和发展趋势

持续研发与改进建议

以下是基于应用前景的简要分析及排行:

1 | 用于新冠病毒易感性的预测标志物以及预测方法、装置 | 结合多组学数据(如基因组、转录组、蛋白质组)进一步提升预测模型的准确性,并开发适用于大规模人群筛查的便捷式检测设备。 |

2 | 基于深度学习质谱分类方法、生物标志物发现方法及装置 | 引入更多类型的质谱数据进行训练,增强算法对复杂样本的适应性,同时优化计算效率以支持实时分析。 |

3 | 一种高通量代谢物检测方法及其应用 | 改进检测灵敏度和特异性,探索在个性化医疗中的应用潜力,例如针对特定疾病制定精准治疗方案。 |

4 | 一种鉴别诊断重症肺结核的生物标志物 | 通过扩大临床验证样本量提高标志物的可靠性,并研究其与其他肺部疾病的区分能力。 |

5 | 抑郁症生物标志物发现装置及存储介质 | 整合多维度数据(如行为数据、脑影像数据),构建更全面的抑郁症评估体系,推动早期干预。 |

6 | CFAP45在制备糖尿病肾病预后产品及治疗药物中的用途 | 深入研究CFAP45的作用机制,设计靶向该分子的小分子药物或抗体药物,提升治疗效果。 |

7 | LGMN在制备预测胃癌对PD-1单抗治疗敏感性的试剂盒和制备治疗胃癌药物中的应用 | 优化试剂盒的便携性和成本效益,同时开展联合用药研究以提高胃癌治疗成功率。 |

8 | 一种基于超声波感知的用户持续认证方法 | 增强系统的抗干扰能力,拓展其在智能医疗设备中的应用场景,如患者身份确认。 |

9 | 识别偶发型痛风和频发型痛风的生物标志物及其应用 | 开发基于这些标志物的快速检测工具,便于基层医疗机构使用,促进早期诊断和个性化治疗。 |

10 | SDOCT模态DR与RVO的水肿生物标志物发现方法 | 将发现的标志物应用于眼科疾病的早期预警系统中,结合人工智能实现自动化诊断。 |

以下是对部分专利技术的研发与改进建议,旨在优化其应用效果和扩展应用场景。

侵权规避建议

在侵权规避方面应注意以下几点:

明确技术边界:仔细研究上述专利的技术方案和权利要求书,确保自身技术方案不落入这些专利的权利保护范围。特别是针对生物标志物的发现方法、预测模型、检测技术和应用领域,需避免直接复制或使用相似的技术手段。

创新技术路径:如果涉及类似功能(如生物标志物的发现、疾病预测、代谢物检测等),应开发全新的技术路径或算法,例如采用不同的数据处理方法、机器学习模型或实验设计,以避开已有专利的核心技术特征。

关注具体应用场景:部分专利(如新冠病毒易感性预测、抑郁症生物标志物发现、糖尿病肾病预后产品等)具有特定的应用场景。在开发相关产品时,需确保应用场景与已授权专利不同,或者通过调整技术细节来实现差异化。

避免直接引用专利中的物质或方法:对于涉及具体生物标志物(如CFAP45、LGMN、SDOCT模态下的生物标志物等)或检测方法的专利,应避免直接引用其提及的物质或方法,而是寻找替代物质或改进检测流程。

注意组合技术的侵权风险:某些专利(如整合蛋白质组和糖蛋白组的定量分析方法、基于液栅型场效应晶体管生物传感器的电路检测系统)可能涉及多技术领域的组合。在开发类似技术时,需评估是否侵犯了多个专利的组合权利要求。

区分发明专利与实用新型专利:虽然大部分为发明专利,但也有实用新型专利(如冻干即食海参的检测方法、池塘水质检测设备)。对于实用新型专利,需特别注意其保护范围通常较窄,但仍需避免完全相同的技术方案。

加强文献检索与分析:在研发过程中,定期进行专利文献检索,了解相关领域的最新专利动态,及时调整技术方向,避免无意中侵犯新授权的专利。

注重非侵权声明或交叉许可:如果技术方案不可避免地接近某些专利,可考虑与专利权人协商获得许可,或通过法律途径证明自身技术的非侵权性。

记录研发过程:保留完整的研发记录和技术文档,以备在必要时证明自身技术的独立开发性质,降低潜在的侵权风险。

咨询专业意见:在开发涉及复杂技术领域的项目时,建议咨询知识产权律师或专利代理人,对技术方案进行全面的侵权风险评估,并制定相应的规避策略。

通过以上措施,可以有效降低因技术重叠或相似而导致的侵权风险,同时确保技术创新的合法性和可持续性。

报告内容均由科易网AI+技术转移和科技创新数智化应用工具生成,仅供参考!